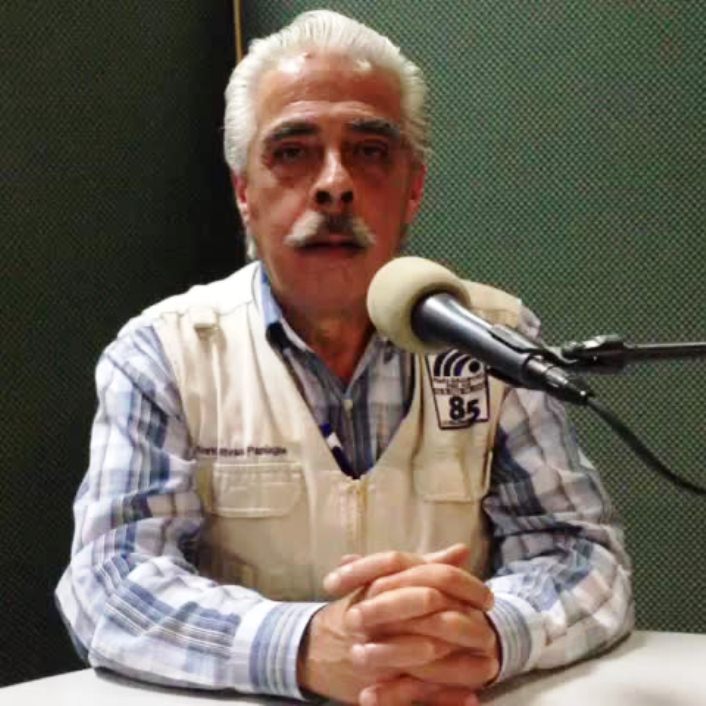

Más que una canción, un género musical”: Enrique Rivas Paniagua

Canción y danza ritual muy antigua, Xochipitzáhuatl, en lengua náhuatl, proviene de “xochitl”, flor, y “pitzahua”, delgada o pequeña, traducida como “flor menudita” o “chiquita”, y es representativa de la música tradicional indígena mexicana, con raíces profundas en la cultura náhuatl. En su historia abarca desde rituales prehispánicos hasta prácticas ceremoniales −aún contemporáneas− en comunidades (particularmente rurales) de la región central de México. En la cosmovisión mesoamericana, la ‘flor’ simboliza, belleza, arte y espiritualidad, y está asociada al canto, la danza y la palabra poética −conceptos englobados en la idea de ‘in xóchitl’, ‘in cuícatl’ (‘flor y canto’)− que representan la expresión artística y la conexión entre el mundo humano y lo divino.

Cuando naces dentro de un mestizaje y creces con este y otros cantos de origen huasteco, y −para acabarla− terminas estudiando la carrera de comunicación, sus acordes se convierten en dejavú, tanto en el desarrollo de tu carrera, tu existencia, como en los placeres lúdicos de la vida. Por ello, en septiembre, pero de 2023, este reportero buscó −para platicar del tema− a una de las personas mejor documentadas y que ha escrito mucho de la música huasteca, e incluso, cada domingo y durante treinta minutos, (a sus 76 años) tiene su programa en Radio Educación “Sonidos de la huasteca”. Me refiero al sociólogo tampiqueño radicado en Tulancingo, Hidalgo, don Enrique Rivas Paniagua.

Cuentan los que saben que, desde tiempos precolombinos, el Xochipitzáhua se ejecutaba como ‘canto ceremonial nahua’ en honor a las deidades relacionadas con la música, la fertilidad y las flores; en especial, ‘Xochiquétzal’ y ‘Xochipilli’, divinidades del amor y las artes. Y, en aquella entrevista de hace más de dos años, Don Enrique Rivas Paniagua me confirmó que existían más de 400 versiones, documentadas, la mayoría sin perder el ritmo y armonía de su música original y, en efecto, los amigos jazzistas del Grupo Jazzfalto, en un concierto realizado en un espacio llamado −creo− “La fábrica”, dedicaron a este reportero su versión de Xochipitzáhuatl en Jazz.

En la época virreinal, durante la evangelización, franciscanos y agustinos fomentaron la música y danza como medio para alcanzar su objetivo, y fue ahí donde Xochipitzáhuatl adoptó ‘elementos europeos’ tanto en instrumentación (violines y guitarras) como en estructura melódica; conservando, aun así, su esencia simbólica indígena. Fue el antropólogo poblano Vicente T. Mendoza (1894 – 1964) quien llegó a documentar que, en ese proceso, sufrió la transformación lingüística al integrar a los versos originales en náhuatl, fragmentos españoles, comenzando la producción de versiones híbridas.

La influencia de Xochipitzáhuatl, hizo que se convirtiera en una ‘danza-canción ritual en bodas tradicionales’ tanto de Veracruz, Puebla, Morelos, Hidalgo y la Ciudad de México; así como en comunidades otomíes y nahuas de la huasteca; aunque este tecleador las ha escuchado en Querétaro, Estado de México y algunas regiones michoacanas. Ha sido interpretada para la bendición en uniones matrimoniales y reforzamiento de lazos familiares y comunitarios, simbolizando también el mítico matrimonio entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, como expresión del equilibrio cósmico entre lo masculino y lo femenino, se ha publicado.

Así, el Xochipitzáhuatl representa la conexión entre el ser humano y lo sagrado a través de la belleza, la danza y el canto; una manifestación viva de la herencia náhuatl que ha sobrevivido al contacto colonial, transformándose sin perder su función original: celebrar la vida, el amor y la unión a través de la música.

Una conversación telefónica con don Enrique Rivas Paniagua

Sociólogo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Don Enrique Rivas Paniagua nació en Tampico, Tamaulipas en 1949. Ha sido columnista, escritor y divulgador cultural con enfoque en historia, geografía y tradiciones mexicanas, especialmente sobre la región de la Huasteca y el estado de Hidalgo, ha publicado textos monográficos sobre los municipios hidalguenses y contribuido a la documentación de la historia regional.

Él, en su persona, ha sido mencionado como una “biblioteca humana”, viva y andante: ha sido productor y participante en programas radiofónicos como “México de mis andanzas” y cápsulas históricas en Radio Educación, donde ha compartido datos históricos y culturales sobre diversos estados y municipios, así como sobre tradiciones y tópicos de la vida cotidiana; esto a través de su programa “Sonidos de la Huasteca” de Radio Educación, con más de mil 289 podcasts[1] (al momento de esta consulta). Cada domingo (11:30 am) ha platicado de la riqueza cultural de estados como Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz; presentando en este espacio, sus sones, huapangos, minuetes, danzas y otros géneros, interpretados por tríos y bandas de viento; en los cuales documenta, además de sus costumbres, la historia y sus personajes.

Para este tecleador, −que en aquel momento laboraba como reportero del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH− fue una gran emoción platicar con quien es considerado una ‘figura huapanguera’, que ha fomentado el asombro y el gozo desde la palabra, con las anécdotas y tradiciones narradas desde la auténtica tradición oral.

La idea era hacer un reportaje en torno a este tema había sido para presentárselo a la directora entonces de comunicación del INAH, la amiga Fátima Soto, autora de “Pungarabato” (El Nido del Fénix-Escritoras Mexicanas, 2019); pero las cosas se fueron complicando porque, el mundo de la información en esta institución, ha sido siempre muy versátil e intenso en su desarrollo diario; y fue así que −al postergarse tantos años− apareció de pronto la transcripción de aquella grabación de esta entrevista.

−¿Cómo fue que vino conmigo? Me preguntó de entrada don Enrique.

−Antes de marcarle, −le respondí− había preguntado al querido amigo Cruz Mejía (ahora recién fallecido) que, si me podía platicar del Xochipitzáhuatl, y me respondió: “El que te puede hablar de ello es Enrique Rivas Paniagua”; y pues aquí estoy, tratando de platicar de esta canción con usted, aunque ‘ya no se si es de la huasteca o de dónde es’.

− Sí y no, es de la huasteca, respondió don Enrique. Lo que sucede es que Xochipitzáhuatl no es una canción, es un género. “Sí, cabe hablar en este caso ya de un género, en el cual hay diferentes manifestaciones o expresiones. En el disco del INAH[2], el cual trae un folleto, hay ejemplos de varios lados del país; pero en la de la huasteca hay una versión, vamos a decirle, estandarizada, más o menos generalizada, que es común. Pero aún aquí mismo −en la Huasteca− hay grupos que distinguen la “Xochipitzáhuatl antigua”, así la llaman, que tiene ligeras variantes musicales.

Y, en fin, o sea, ni siquiera en la Huasteca podemos hablar de una sola, ¿no? Por eso cabe hablar de un género musical llamado “Xochipitzáhuatl”, mismo que podemos encontrar −actualmente− en la zona de Córdoba, Veracruz, por ejemplo, y de ese rumbo hacia todo lo jarocho. También en el sur del Distrito Federal, en Morelos, en Guerrero, en fin, por eso cabe hablar de un género. “Yo también creía mucho, en un principio, que era una pieza exclusivamente huasteca”, afirmó; sin embargo, “afiné el dato y podemos hablar de un género musical que abarca diversos rumbos del país. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene Xochipitzáhuatl? Existen datos fehacientes en la época colonial, de que se mencionaba en documentos, a veces como “Chuchipizagua”, o algo así, pues tiene otra variante gráfica.

Entonces, podemos hablar de que es una expresión colonial, por lo menos, del siglo XVIII (1701-1800). “Yo no soy muy dado a encontrarle raíces prehispánicas a todo, absolutamente; porque luego se convierte en un caballito de batalla o en una muletilla para caer en cosas fáciles…” Habría que hacer estudios más profundos en algunos casos; pero, en este caso, sí podemos decir por lo menos que del siglo XVIII, porque aparece el registro del nombre de Xochipitzáhuatl; con otra grafía, repito. En este momento no recuerdo cuál es, pero sí hay testimonios de ello… esa danza de los listones y todo eso, como arte, como son; y de hecho, normalmente, en la actualidad, cualquier Xochipitzáhuatl es parte de una música ceremonial. En bodas, por ejemplo, pero también aparece en cambios de mayordomía. O sea, es música ceremonial.

Su nombre se puede traducir de diversas maneras, pero el más aceptado y generalizado, también apropiado, es “flor menudita”; o sea, menuda, delicada, en el sentido metafórico, pues normalmente ha sido asociado a la pubertad o a la flor que está despertando, brotando, bastante vinculada a la mujer, sin que sea un tema pensado o constreñido a lo femenino, y se ha vuelto una cuestión muy particular, muy entrañable para la huasteca, por lo menos.

Comúnmente se llega a bailar alzando el brazo y tomando el de la otra persona, e ir danzando de esta manera; pero no se baila alegremente, como si fuera un huapango o algo así −afirmó Don Enrique− “es algo totalmente diferente”, para agregar que en Tlaxcala también está presente la Xochipitzáhuatl.

El aún conductor de Sonidos de la Huasteca, −como le decía− todos los domingos a las 11:30 am por Radio Educación, nos contó que hace muchos años, con el amigo en común Cruz Mejía, llegaron a sacar un disco de grabaciones de campo que hizo su gran amigo etnomusicólogo de Tlaxcala, (Jorge) Arturo Chamorro Escalante, donde aparece una Xochipitzáhuatl, pero melódicamente diferente, nada parecida a la de la Huasteca… “En aguas, preciosas. Xochipitzáhuatl del alma mía, con ánimo a nacer el día…” en ese compás, con instrumentos de cuerda y una flauta transversa. “Es una grabación preciosa. Es un disco que tenemos pendiente Cruz (Mejía) y yo, porque lo sacamos en “elepé” y tiene una gran historia ese disco. Sí vale la pena hacer una conversión a disco compacto, pero nunca se ha podido hacer.

Porque ese tema tiene unos alabados de tinacal preciosos, a capella de gente… pulqueros pues, con el aguamiel en el momento que lo vacían en las tinajas de Pulque. Y a la vez, el misterio de la santísima eternidad; en fin, es un disco bellísimo de cosas que ni se imagina uno que haya en su escala.

La conversación con el maestro Rivas Paniagua fue bellísima e interminable; al grado que me hizo olvidar, por un momento, que nuestro querido Cruz Mejía, en aquel tiempo me recomendó: “Tienes que ir a El Balcón Huasteco[3] y preguntar por “Rolando”, porque ya está muy grande; él ha mantenido al Trio Chicontepec, desde hace añísimos, el famoso “Quecho”, y siempre abren con el Xochipitzáhuatl… es su sello”.

Antes de despedirme, amables lectores, si son tan apasionados de estos temas como éste ‘su seguro tecleador’, me gustaría darles la recomendación −hoy más actual que nunca− que me dio en aquel tiempo don Enrique Rivas Paniagua: “Entra al portal de Radio Educación en el espacio de “Sonidos de la huasteca” y escucha los podcasts de los programas y, si te es posible, bájalos todos. Encontrarás maravillosas historias de esta música”. Muy cierto. Ver video.

Texto elaborado con diversas informaciones conseguidas por IA, particularmente la entrevista realizada a don Enrique Rivas Paniagua en septiembre de 2023.

[1] Radio Educación. Sonidos de la Huasteca. Radio Educación – Sonidos de la Huasteca Consultado el 23 de septiembre de 2025

[2] https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/musica%3A606

[3] Calle Sor Juana Inés de la Cruz 248 Col. Agricultura 11360 Ciudad de México, CDMX México

Comentarios recientes